Diffuser les musiques industrielles - Entretien avec Nicolas Ballet (2/2)

« Le mail art permet aux artistes de communiquer à l’international, bien avant l’arrivée d’Internet. »

Attaché de conservation au Centre Pompidou et docteur en histoire de l'art spécialiste des cultures alternatives, Nicolas Ballet est passionné par les musiques industrielles. Il leur a consacré sa thèse, transformée en essai dense et captivant édité en 2023 aux Presses du réel : Shock Factory - Culture visuelle des musiques industrielles (1969-1995). Richement illustré, cet ouvrage monumental de 500 pages dissèque les musiques industrielles par le prisme de leurs productions visuelles, tissant des ponts entre les avant-gardes artistiques du XXe siècle et les contre-cultures.

Dans la seconde partie de cet entretien, Nicolas Ballet retrace le rôle essentiel joué par le mail art, les fanzines et les compilations cassettes dans la diffusion du mouvement : autant de supports qui ont façonné l'identité sonore et visuelle abrasive de la culture industrielle.

Shock Factory est adapté de votre thèse en histoire de l'art. Quels étaient les enjeux et difficultés de ce projet ?

Ce n’était pas évident de créer des liens avec le champ de l’histoire de l’art officiel, mais le but était de joindre les différents points de cette galaxie. Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de voir tous ces effets d’influence sur de nouvelles générations pour voir comment les artistes peuvent composer des choses différentes à partir de cet héritage des musiques industrielles.

Vous écrivez que "l'âge hyperélectronique s'accompagne de la perte d'une conscience de l'archive dans une dynamique digitale qui ne privilégie plus le support physique”. Est-ce qu'à l'origine de votre livre, il y a une volonté de s'inscrire contre cette perte ?

Bien sûr. J’ai même parfois l’impression de m’être transformé en monstre de l’archive. En rencontrant des personnalités aux parcours très différents, je voulais comprendre leur démarche et l'évolution de la scène des années 1970 à nos jours. Je plongeais dans les documents avec eux pour construire une archive de la parole en les enregistrant à l’occasion d’entretiens de plusieurs heures. J’exhumais des compilations trouvées chez les collectionneurs ou sur Discogs et ils redécouvraient des productions historiques qui leur avaient échappé. C’était surprenant de voir leurs réactions lorsque je ressortais des visuels pour qu’ils puissent les commenter. Comprendre comment ces œuvres visuelles accompagnent le son et le monde des idées.

Les artistes que vous avez rencontrés pour écrire Shock Factory ont eux-même créé leurs propres archives.

Beaucoup avaient de la matière inédite des années 1980, c’était assez surprenant. Ils conservaient de nombreuses productions et ont développé une conscience de l’archive. Près de New York, j’ai par exemple consulté celles de Al Margolis du projet If, Bwana, chez lui à Chester, NY. Il vivait dans sa maison en archiviste, avec un système de classification de toutes les productions éditées avec son label Sound Of Pig. Je me souviens de ses racks comme chez un disquaire, avec des feuilles qui indiquent les noms des compilations qu’il éditait, accompagnées des différents collages originaux qui avaient été photocopiés pour créer les livrets et les inserts de ces productions.

Dans les années 1970, des groupes comme Throbbing Gristle avec Industrial Records ont aussi initié leurs propres labels, catalogues et circuits de diffusion, ce qui n’était pas commun à l'époque. Ils avaient une vraie volonté d’autonomie et partageaient en un sens l’utopie anarchiste d’autogestion dans leurs projets, avec un point de vue bien plus nihiliste sur la société.

Les archives d’Al Margolis

Les cassettes audio sont très utilisées par la scène industrielle. Comment s’approprie-t-elle ce support ?

Elles permettent aux artistes de produire des objets à faible coût et de reprendre le contrôle de la diffusion et circulation de leurs productions. Cela les amène à construire leur propre scène, à regrouper un public à travers un réseau autonome et même à générer une économie indépendante par la suite. Tout en cherchant à déconstruire les sociétés de contrôle, ils deviennent eux-mêmes acteurs, producteurs et distributeurs de leur propre musique : un système repris par les fans.

C’est un objet génial, assez petit pour circuler facilement par voie postale et favoriser les collaborations entre artistes. Ils s’envoient des expérimentations d’un bout à l’autre de la planète, ajoutent des sons, et un album se crée à distance. Cet outil permet l’enregistrement et le réenregistrement. Sur scène, la cassette peut être considérée comme un instrument lorsque les bandes sortent de leurs châssis en plastique pour créer des installations et des expérimentations sonores en direct ; de nouveaux rapports à la création.

Le format compilation permet aux groupes de collaborer entre eux.

Oui, grâce à elle des groupes confidentiels peuvent avoir un morceau enregistré sur un support physique, ce qui contraste avec les plateformes de streaming actuelles. En même temps, aujourd’hui l’immatérialité des supports permet aux artistes de publier des contenus très rapidement. Ils peuvent être créatifs avec un simple ordinateur ce qui, en soit, présente aussi quelques limites : celle de l’uniformisation des sons disponibles dans certains logiciels de composition et d’arrangement musical. De nouvelles générations d’artistes ont cependant déjà commencé à sortir de ce système pour créer autrement.

De manière générale, notre rapport à l’attention est malmené et on a plus de difficulté à faire l’expérience de l’écoute réelle : apprécier un album constitué de différents titres dans l’ordre où ils ont été choisis.

Le mail art a également joué un rôle important dans la diffusion du mouvement.

Oui, les artistes construisent leur mythologie avec cette pratique héritée des mouvements Fluxus et Bay Area Dada, sous l’influence d’artistes comme Bill Gaglione et Anna Banana. Genesis P-Orridge pratiquait par exemple régulièrement le mail art : il envoyait des poèmes et collages à des adresses parfois inconnues. Le mail art permet aux artistes de communiquer à l’international bien avant l’arrivée d’Internet. Même isolés dans des villages ou petites villes, ils peuvent participer à cette expérience sans frontières et c’est ce qui est passionnant dans l’émergence du mouvement. Ils s’envoient des cassettes, des collages originaux ou des photocopies (Xerox art).

Ils se rassemblent autour d’une esthétique musicale et visuelle malgré les différences culturelles des pays dans lesquels ils vivent. Cela produit une scène artistique cohérente dont les pratiques hybrides tentent d’échapper à l’industrie musicale et au marché de l’art contemporain, boycottés par ces artistes. Les réseaux alternatifs du mail art permettent aux artistes de se rassembler – sans forcément se rencontrer en personne – autour de contenus inédits qui tranchent avec la critique rock de l’époque, valorisant les guitar heroes. De plus, avec l’arrivée de Thatcher au gouvernement britannique à la fin des années 1970, les écarts sociaux se creusent entre les classes et les utopies des années 1960 ne peuvent plus exister dans ce contexte-là.

Mail art et archives extraites de “Bay Area Dada 1970-2000” par John Held Jr. ©Redfoxpress

Dans votre livre, vous faites des parallèles entre le circuit des fanzines et les réseaux de revues dadaïstes. Les revues dada ne seraient-elles pas les premiers fanzines ?

Quelque part, oui, avec la grande différence que les fanzines sont conçus par des affiliés à un mouvement alternatif, quel que soit le domaine : littérature, musique, cinéma… Des univers explorés par des passionnés qui souhaitent participer au genre qu’ils défendent sous la forme d’essais, de chroniques et d’entretien avec les artistes qu’ils diffusent dans des réseaux underground. Les dadaïstes ont, de ce point de vue, inventé quelque chose de très fort : une manière de communiquer avec des magazines à périodicité variable dans lesquels on trouve les noms et adresses des artistes. C’est fascinant de voir que ce système s’installe déjà dans les années 1920 pour être repris cinquante ans plus tard par d’autres créateurs – bien qu’on note donc une différence entre les fanzines pensés par des passionnés et les magazines ou bulletins d’informations autoédités par les artistes.

Quels sont le fanzines qui ont compté pour la scène industrielle ?

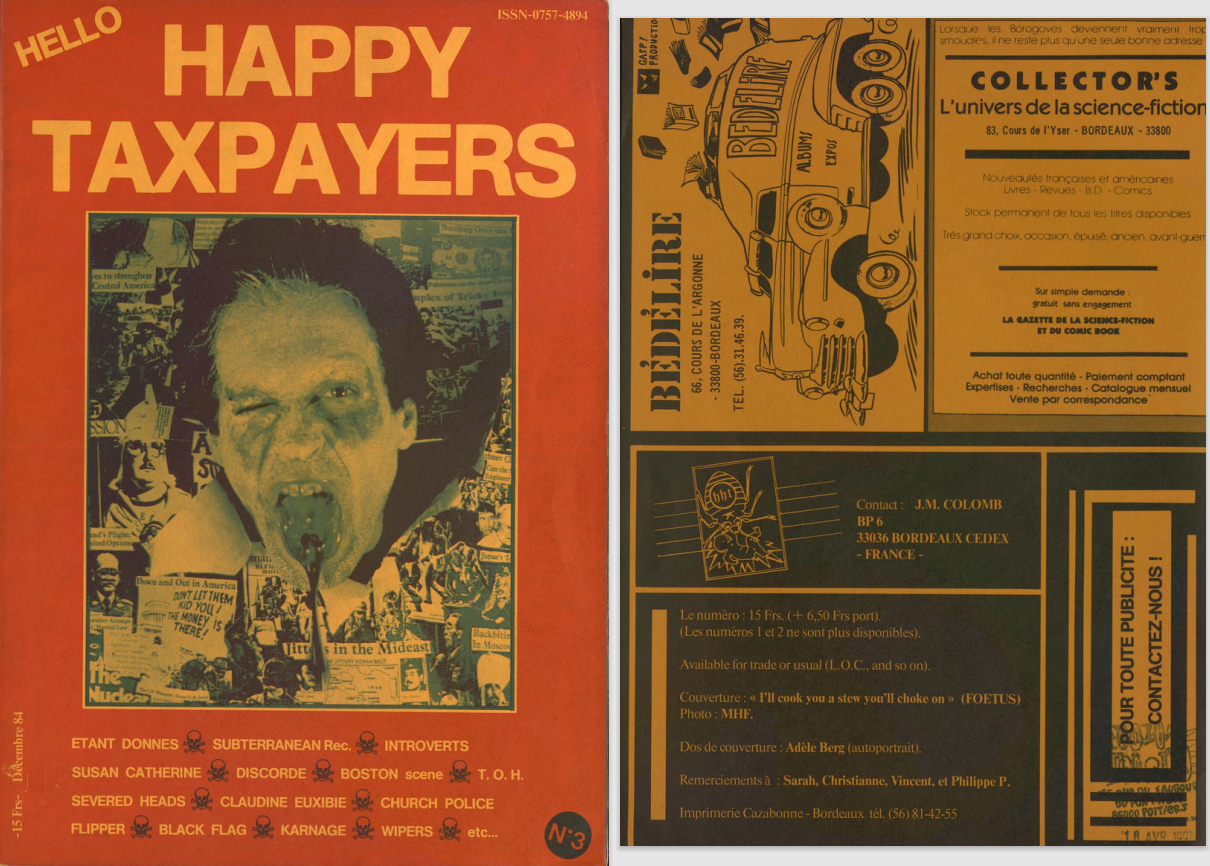

Whaou, il y en a tellement ! (rires) Il y a une distinction entre les fanzines et les bulletins d’informations créés par les groupes : Kata de Whitehouse, Industrial News par Throbbing Gristle. Le groupe belge Club Moral avait son fantastique magazine Force Mentale. En France il y avait New Wave avec son format magnifique qui ne se limite pas à la scène industrielle mais en parle énormément, Bio-zone à Antony, Hello Happy Taxpayers à Bordeaux, ou Espoirs Éphémères à Lille. À l’international il y avait The Feverish ou encore Stabmental, le fanzine de John Balance qui réalise des entretiens avec les groupes anglais de l’époque et traduit toute sa passion pour cette scène avant de jouer lui-même dans Psychic TV et de concevoir le projet Coil.

Hello Happy Taxpayers : fanzine bordelais culte où la musique industrielle tient une place de choix, aux côtés de la littérature expérimentale. En consultation au MAGMA.

Vous parlez également de l'utilisation de la machine Xerox et du copy art qui permettent de reproduire en grande quantité des documents. Quel est le rôle de ces photocopieurs au sein de la scène industrielle ?

Ils permettent de matérialiser ce désir d’autonomie et d’indépendance en apportant des moyens très simples et à bas coût pour reproduire les publications et artworks de pochettes d’albums. Cette pratique crée également une esthétique abrasive, avec beaucoup de grain visuel, qui accompagne les sons saturés produits par les groupes. Ces images font beaucoup de bruit et apportent à cette scène des visuels qui s’inscrivent dans une esthétique bien spécifique.

Vous êtes historien de l'art. Quelle peut être la place de la musique industrielle au sein d'un musée ?

Il y a une volonté de s’intéresser à ces sujets qui ne rencontrent pas forcément l’agenda des grandes institutions, mais des propositions sont possibles. En 2023, l'exposition « Who You Staring At? » sur la culture visuelle de la no wave tentait de créer des liens entre des artistes et vidéastes des années 1970 et 1980 au Centre Pompidou. C’était un projet modeste, mais qui permettait de mettre en lumière des artistes dont on parle trop peu au sein des musées. Ce qui est intéressant avec ces corpus alternatifs, c’est de voir comment une forme de patrimonialisation se déploie, en conservant leur mémoire pour mieux en parler sur le long terme.

Pour découvrir la première partie de notre entretien avec Nicolas Ballet, rendez-vous ici.

De nombreuses ressources rares sur les musiques industrielles telles que les fanzines New Wave, Hello Happy Taxpayers font partie de la collection du MAGMA et sont consultables sur rendez-vous.